「紙幣で十分」「税金がめんどう」「PayPayと何が違うの?」──JPYCの話題には、戸惑いと懐疑の声が目立ちます。中には「難しすぎて理解できない」という素直な反応もありました。これは新しい金融商品には必ずつきまとう声であり、むしろ自然な反応です。お金に関わる新しい仕組みほど、最初に現れるのは不安や警戒です。

しかし投資家にとっては、こうした声こそヒントになります。誤解や懸念の裏側を整理すれば、どこに普及の壁があり、どこに成長の余地があるかが見えてきます。JPYCは金融庁認可を受けた日本初の円建てステーブルで、単なる電子マネーのコピーではありません。制度と市場の接点を読む上で重要な存在です。

本稿では、世論に多い疑問を出発点に「誤解されやすい点」「投資家が注目すべき材料」「普及に立ちはだかる壁と突破口」を整理します。雑音に見える声の中に、投資戦略のヒントを探っていきましょう。

世論に多い疑問と懸念

PayPayやSuicaと何が違うの?

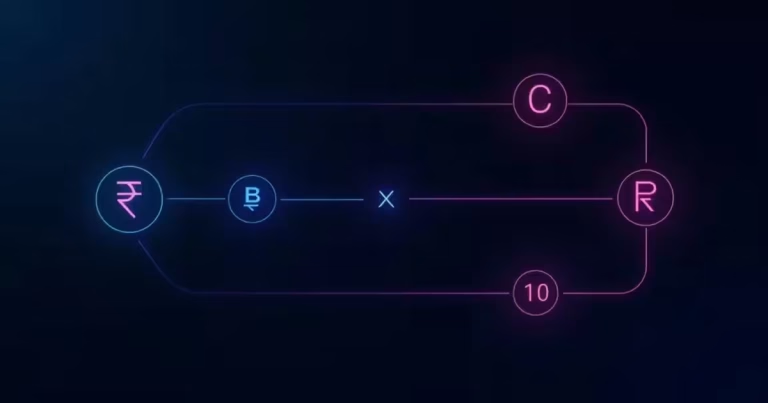

見た目は似ていますが、裏側はまったく別物です。既存の決済は企業や銀行のネットワーク内で完結します。JPYCはブロックチェーン上で動くため、個人間送金や自動実行のスマートコントラクトが利用できます。要するに「円をそのままブロックチェーンに載せた通貨」であり、国内外のWeb3アプリと直接つながれる仕組みです。

税金・確定申告が面倒では?

現状の税制は分かりづらく、普及のブレーキになっています。「少額決済まで課税対象になるのでは」という懸念はよく聞かれるポイントです。もし「少額は非課税」といった制度が整備されれば、日常利用は一気に広がるでしょう。投資家にとって税制改正は最大の成長トリガーになります。

手数料や普及が心配

「結局PayPayと同じで後から高くなるのでは」という不安もあります。ただ実際には、JPYCは仕組み上コストを低く抑えられます。生活に例えるなら、1,000円の買い物でクレカなら30円ほどの手数料がかかる一方、JPYCなら数円で済む可能性があります。中小店舗にとっての導入メリットは明確です。

マネロン・詐欺に悪用されない?

暗号資産全般にある懸念は、JPYCにも投影されています。ただしJPYCは金融庁認可の担保型ステーブルで、裏付け資産が明示されています。制度の外で運営されているわけではなく、一定の安全網があります。さらに発行量や担保資産の開示を通じて透明性を確保しており、海外ステーブルと比べても差別化されています。投資家から見れば「懸念は残るが無秩序ではない」という点が重要です。

期待の声もあるの?

あります。とくに事業者は「加盟店手数料が下がるなら歓迎」と前向きに捉えています。もし大手チェーンや自治体で採用が始まれば、世論の空気は一気に変わるでしょう。抽象的な説明ではなく実際の成功事例が突破口になるのです。

投資家から見た実態と整理

違いは「裏側の仕組み」にある

JPYCの本質は「円をそのままブロックチェーンに載せた」ことです。銀行や企業サーバーを介さず、円建てで資産移転と契約実行ができます。つまり円でWeb3に入る入口です。これにより海外サービスやDeFiに円のまま接続でき、両替や為替の壁を減らせます。

税制の未整備はリスクでありチャンス

確定申告の煩雑さは現実の障壁ですが、政策次第で大きく状況が変わります。「少額決済の非課税」や「損益通算の明確化」などが発表されれば、日常利用の見通しは一気に改善します。投資家にとって政策は最大のレバレッジです。

手数料構造は既存決済に優位

クレカの数%に比べ、オンチェーン決済はネットワーク手数料が中心です。混雑時を除けば安定して低コストで、1,000円の支払いでも数円程度。中小店舗にとっては利益率を守る仕組みとして有効です。

「制度の盾」がある

過去に崩壊したアルゴリズム型ステーブル(例:LUNA)は、裏付け資産がなく信頼が一気に失われました。JPYCはその逆で、国債などの資産を担保に金融庁の認可を受けて発行されています。つまり「仕組みそのものが崩れるリスク」は性質的に異なります。もちろん運用の透明性は監視が必要ですが、制度の外で動くUSDTなどと比べれば規制の盾を持っているのが強みです。

群衆心理が示す普及の壁と突破口

懐疑が優勢な現状

否定的な声が目立つのは、制度や仕組みがまだ生活レベルに落ちていないからです。「難しい」「面倒」といった反応は自然で、初期段階では避けられません。投資家はこの「懐疑の源泉」を冷静に切り分けて見極める必要があります。

期待の声が切り開く突破口

加盟店手数料の削減は、事業者にとって即効性のあるメリットです。もし大手チェーンや自治体で導入されれば、実例を通じて一気に肯定的な声が広がります。世論は抽象論では動かず、具体的な成功事例で動きます。

投資家の読み解き方

転換点は明快です。税制改正、大手導入、メガアプリとの連携。この三つが揃ったとき、懐疑から期待への流れが強まります。ニュースを見てから動くのではなく、事前に仮説を持ち、兆候が見えた段階で戦略を取れるかが投資家の腕の見せ所です。

実需シナリオとユースケースの展望

日常決済での利用

コンビニや飲食店で、クレジットカードではなくJPYCで支払う未来は十分に想定できます。加盟店側は手数料削減、利用者は即時決済の利便性を得られます。特に少額非課税が整えば、キャッシュレスの延長線上で自然に使われる存在になるでしょう。税制は普及スピードを左右する最大のトリガーであり、制度改正の有無がJPYCの成長曲線を大きく変えます。

越境送金や学費の支払い

「海外に住む家族へ円を送る」「留学中の子どもに学費を送金する」といったケースでも、JPYCは数分で着金できます。従来は数千円の手数料と数日を要した国際送金が、ほぼリアルタイムかつ低コストになる点は大きな利点です。

Web3・NFT・ゲームでの利用

DeFiやNFTマーケットで「円建て」で直接参加できるのもJPYCの強みです。ドルや仮想通貨を一度経由せずに済むことで、初心者にも心理的な参入障壁を下げる効果があります。日本発のWeb3サービスが広がれば、標準通貨としての役割も見込めます。

投資判断の視点

短期的な妙味は薄い

JPYCは価格上昇で利益を狙う銘柄ではありません。円に連動する以上、短期のボラティリティは限定的です。投資家にとっては「値幅を取る」より「基盤を支える」存在と捉える方が現実的です。

中長期の注目点

注目すべきは「政策」と「採用」の2点です。税制改正や規制明確化で心理コストが下がり、大手企業や自治体の導入で普及が一気に進みます。投資家は制度ニュースをウォッチすることが必須です。

ポートフォリオ上の位置づけ

海外ではUSDTやUSDCといったドル建てステーブルに依存しているのが現状です。もし米規制でそれらが揺らげば、世界の市場は大きな影響を受けます。JPYCのような円建てステーブルを持つことは、ドル依存リスクを分散する戦略にもなります。

アロケーションとしては「ハイリスク銘柄のヘッジ」「国内Web3育成枠」として少額から組み込み、政策や採用ニュースをトリガーに比重を高めていくのが現実的な運用です。

他の円ステーブルとの立ち位置

円建てステーブルには複数のプロジェクトがあります。三菱UFJ信託が手がけるProgmat Coinは銀行主導、DCJPYは企業連合型、そして日銀のCBDCは依然として実証段階です。その中でJPYCは、すでに発行と流通を実現している先行プレイヤーという立ち位置にあります。柔軟な運営と規制対応の両立が、他のプロジェクトと差別化されるポイントです。

まとめ

要点の整理

JPYCは制度に裏付けられた円建てデジタル通貨です。世論の懐疑は制度やUX不足に由来しますが、具体的な成功事例と制度整備で期待へ転じます。投資家にとっては、JPYCは短期では退屈に見えても、長期では日本のWeb3基盤を支える重要なピースです。次の転換点を先読みできるかどうかが勝負どころとなります。