SuicaやPayPayが当たり前になった今、次にやってくるのは「1円=1デジタル円」という新しいお金の形です。金融庁が認めたJPYC、三菱UFJ信託が主導するProgmat Coin、企業連合によるDCJPY、そして日本銀行が実証を進めるCBDC(デジタル円)──それぞれが異なる立場から、日本円のデジタル化を現実にしようとしています。

世界のステーブルコイン(価値を法定通貨と連動させたデジタル通貨)の99%は米ドル建てです。そんな中で、日本円がブロックチェーン上で数秒・数円コストで動き出せば、決済から投資、国債市場まで波及するインパクトがあります。この記事では、4つの円ステーブルの特徴と課題を整理し、「日本のデジタル円圏」がどこへ向かうのかを読み解きます。

円ステーブルコインとは?──“1円=1デジタル円”の背景と狙い

ドル一強とその背景

ステーブルコインとは、ドルや円などの法定通貨と1対1で価値を連動させたデジタル通貨です。値動きの激しい暗号資産とは異なり、安定した価値を保つため、国際送金やDeFi(分散型金融)の基盤として広く使われています。

現在の市場は圧倒的にドル中心です。USDT(テザー)とUSDC(USDコイン)が市場の大半を占め、発行残高は合計で10兆円を超えます。もはやブロックチェーンの世界では、ドルが実質的な基軸通貨になりました。

なぜここまでドルが強いのか。その理由は、取引所やウォレット、DeFiプロトコルなどのインフラが先に整備され、ドル建てで動く経済圏が自然発生したからです。結果として、NFTやメタバースの取引までもが“デジタルドル圏”に取り込まれました。

日本円の挑戦──新たな通貨圏の誕生

このドル一強の中で、日本円のステーブルコインは新しい通貨圏の創出を目指しています。円は国際的に高い信頼を持つ通貨です。もしそれがブロックチェーン上で動き出せば、ドル依存の構造を和らげ、より多極的な金融ネットワークを形成できます。

JPYCやProgmat Coinといったプロジェクトは、その第一歩です。彼らが実現しようとしているのは「デジタルドル経済」に対する「デジタル円経済」。まだ小さな試みかもしれませんが、通貨のあり方そのものを再定義する実験と言えます。

海外との決定的な違い──“監査ベース”か“制度ベース”か

海外のステーブルコインは、発行体の信頼を「監査」で担保しています。会計事務所が裏付け資産を定期的に確認し、レポートを公表する仕組みです。ただし、これはあくまで民間監査であり、法的拘束力には限界があります。

対して日本の円ステーブルは、最初から制度そのものに信頼を埋め込む構造です。監査による事後確認ではなく、法律とライセンス制度による事前保証。つまり「安全性を制度で設計する」という、まったく異なるアプローチを取っています。

日本の制度が支える“1円=1円”の保証

円ステーブルを発行できるのは、金融庁の認可を受けた事業者のみです。さらに、預かり資産の100%を銀行預金または日本国債で保全することが義務づけられています。これにより、発行された1 JPYCの裏には常に1円分の実資産が存在し、破綻リスクを極小化しています。

この仕組みによって、利用者はいつでも1円で償還できる安心感を得られます。信頼の根拠が「監査報告」ではなく「法規制と担保資産」である点は、国際的にもユニークです。

制度が生む安心感と国際的意義

この制度設計は、国内だけで完結するものではありません。海外の投資家や企業にとっても、「法で裏付けられた円の安定性」は魅力です。特にアジア圏では、ドル依存を避けたい国や企業にとって、円ステーブルが新たな選択肢になります。

円ステーブルは、単なる決済手段を超えて“制度を輸出できる通貨”になる可能性があります。日本が長年築いてきた規律と透明性を、デジタル金融の世界にも持ち込む──それが円ステーブルのもう一つの価値です。

JPYC:生活の中に最も早く届くデジタル円

仕組み──“使えるデジタル円”を目指して

JPYCは2019年に誕生した日本発のステーブルコインで、円と1対1で価値を連動します。発行主体は株式会社JPYC。もともとは「JPYC Prepaid」として円に戻せないプリペイド型でしたが、2023年の法改正を経て環境が整い、2025年8月に金融庁の認可を取得しました。

これにより、JPYCはいつでも円に償還できる“本物のデジタル円”へ進化。Ethereum、Polygon、Avalancheの3チェーンに対応し、誰でもウォレットで送受信できます。仕組みとしては、利用者の入金をもとにJPYCトークンを発行し、償還時には同額の円を返すシンプルな構造です。

この変化は、電子マネーの延長ではなく銀行口座を持たない決済インフラを実現するという点で画期的です。ネット上で完結する円の移動が、法的に認められた形で初めて可能になりました。

強み──“ほぼ無料”で動く円

JPYCの最大の魅力は、取引コストの低さです。クレジットカードやスマホ決済では加盟店が1〜3%の手数料を負担しますが、JPYCの手数料は数円のガス代のみ。たとえば1万円の支払いなら、カード決済では約300円かかるところを数円で済ませられます。

もう一つの強みは会計処理の簡便さです。JPYCは会計上「資金」として扱えるため、暗号資産のように評価損益を計上する必要がありません。企業は現金同等物として処理でき、決算や経理業務の負担を大きく減らせます。

個人にとっては「現金のように使えるデジタル資産」、企業にとっては「会計上も安全な決済手段」。JPYCはこの両面を満たすことで、電子マネーでも仮想通貨でもない第三の決済レイヤーを作り出しています。

課題と将来性──“草創期”からの拡大へ

課題は制度上の上限です。JPYCを含む「第二種資金移動業」では、1件あたりの送金額が100万円までに制限されています。大口決済や給与一括支払いなどには不向きで、現状の主戦場は少額決済や個人送金に限られます。

また、流動性もまだ小さい。2025年8月時点での発行残高は約21億JPYCにとどまり、米ドル建てステーブル(数兆円規模)とは桁違いです。Polygon上の流動性プールも数千ドル規模で、実用は始まったばかりといえます。

それでも、JPYCは“生活に最も近いデジタル円”として確実に前進しています。加盟店や自治体が増えれば、電子マネーやカードを介さずにブロックチェーンで直接決済する未来が現実味を帯びてきます。信頼と利便性を兼ね備えた国産ステーブルとして、JPYCは円デジタル化の先導役を担いつつあります。

株や社債の決済が“その場で終わる”デジタル円 ─ Progmat Coin

銀行がつくる“動かせる円”

株や社債の売買では、いまも「翌営業日に決済」が当たり前です。Progmat Coinは、それを“その場で終わる取引”に変えるためのデジタル円です。発行するのは三菱UFJ信託銀行。銀行の信頼を背景に、円をブロックチェーン上で動かせるようにしています。

仕組みはシンプルで、利用者の円を信託口座に預け、その受益権をトークン化。つまり「銀行の金庫にある円を、デジタルで動かす」設計です。もし銀行が倒れても信託財産として守られるため、安全性は極めて高いとされています。

金融の裏側を変える即時性

Progmat Coinが目指すのは、日常の買い物ではなく金融市場の裏側です。証券や債券の決済、企業間送金など、巨額取引が行われる領域で使われます。

たとえば、証券会社が株を売買した瞬間に資金移動も終わる。これまで1日待たされていた時間がゼロになる。資金と証券が同時に動くことで、リスクも手間も劇的に減ります。金融の「決済待ち」という概念そのものを無くすのがProgmatの狙いです。

次のフェーズへ──“信頼の円”が市場をつなぐ

Progmat Coinは、三菱UFJ信託を中心にメガバンクや証券会社が共同で進めています。すでにデジタル社債などの実証も進み、今後は他の金融商品や海外市場との接続も視野に入っています。

JPYCが生活の中で使えるデジタル円だとすれば、Progmatは金融の血流を整える円。表には出ませんが、社会の裏側を動かす静かなインフラとして、日本の金融を支える存在になりつつあります。

商社や電力会社が使う“企業向けのデジタル円” ─ DCJPY

企業のための円、という発想

DCJPYは、商社・銀行・電力会社などが参加する企業連合型のデジタル円です。日常の支払いではなく、企業同士の大口取引を効率化するために作られました。発行を主導しているのは、デジタル通貨フォーラムを運営するDeCurret。

たとえば電力会社が燃料を輸入する際、決済額は数億円単位。いまは複数の銀行を経由して数日かけて送金されますが、DCJPYを使えばその場で完了します。こうした“目に見えない送金の渋滞”をなくすのが、この通貨の出発点です。

仕組み──銀行預金がそのまま動く

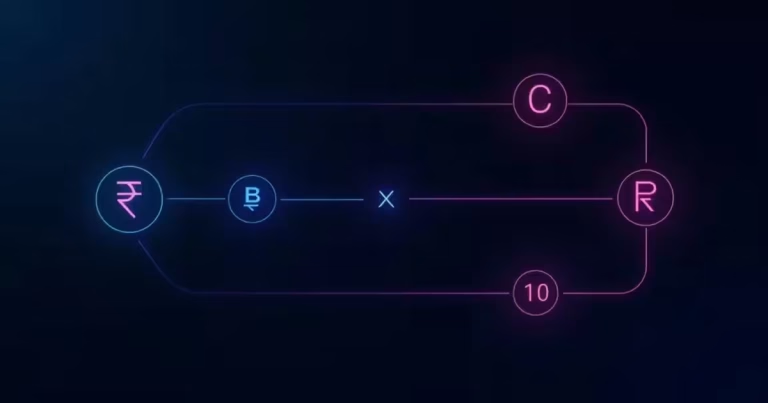

DCJPYの基本はトークン化預金という考え方です。ユーザーのお金は銀行預金として保管され、その残高をトークン(デジタル通貨)としてブロックチェーン上で動かします。つまり、銀行の安全性を保ったまま“動かせる預金”を実現しています。

使われるのは公開型ではなく、企業だけが参加できるコンソーシアム型ブロックチェーン。限られた信頼済みメンバーだけが運営するため、セキュリティと統制性を両立できます。銀行間や大企業間の取引に最も適した構造です。

役割──日本の産業を下支えする通貨

JPYCが生活者向け、Progmatが金融市場向けなら、DCJPYは産業界の基盤を支える存在です。エネルギー取引、商社の仕入れ、製造業の決済など、日常の裏側で莫大な資金が動く領域を効率化します。

「個人が使う円」ではなく「企業が動かす円」。この住み分けが日本のデジタル円の特徴です。表舞台には出ませんが、DCJPYが普及すれば、日本の企業決済はより速く、安全で、透明な仕組みに進化していくでしょう。

“国家が発行する最後の円” ─ デジタル円(CBDC)

スマホに入る“現金そのもの”

デジタル円(CBDC)は、日本銀行が発行する電子版の現金です。財布の中の1,000円札が、そのままスマホのウォレットに入るイメージ。銀行を介さず、中央銀行から直接受け取れる「国家発行のデジタルマネー」です。

すでに日銀は2021年から実証実験を進めていますが、まだ実用化はされていません。焦点は、どのように全国民が安全に使える仕組みをつくるか。現金を減らしながらも、誰でもアクセスできる新しいお金の形を探っています。

注目される理由──国の“信頼”がデジタルになる

デジタル円が注目される最大の理由は、国家が直接保証する唯一のデジタル通貨だからです。電子マネーやステーブルコインとは違い、裏付けも管理もすべて日銀が担います。もし導入されれば、銀行振込や現金取引の多くが置き換わる可能性があります。

たとえば、給与や税金の支払いが即時にスマホへ反映され、そのまま支払いに使える。現金を引き出す必要も、振込手数料もなくなります。国の信頼=円の信頼をそのままデジタル化する、それがCBDCの本質です。

民間通貨との共存──“水道管と蛇口”の関係

デジタル円はすべてを置き換えるわけではありません。むしろ、JPYCやProgmatなど民間ステーブルと共存して機能を補うと考えられています。よくたとえられるのが「水道管と蛇口」。CBDCが基盤(管)をつくり、民間通貨がその先で多様なサービス(水)を流します。

国が整えるのは“信頼の配管”であり、その上に民間が便利さを重ねる。この分業が実現すれば、デジタル円は国家インフラとして静かに息づき、私たちの暮らしの底を支える存在になるでしょう。

それぞれの“円”が動かす世界 ─ JPYC/Progmat/DCJPY/CBDCの立ち位置

使う人で分かれる4つの円

日本のデジタル円は、1つの通貨をめぐる4つの性格を持っています。JPYCは生活者向け、Progmat Coinは金融市場向け、DCJPYは企業間取引用、そしてCBDCは国家インフラです。

たとえば、あなたがネットで買い物をするならJPYC。株の取引を即時に決済したい証券会社ならProgmat。数億円単位の電力取引を扱う商社ならDCJPY。そして国全体の給与や税金を扱う仕組みにはCBDCが関わります。

制度と自由度のグラデーション

4つを縦に並べると、上ほど自由で下ほど公的です。JPYCは個人が自由に使える“開かれた円”。Progmatは金融インフラの一部として信頼性を優先。DCJPYは企業コンソーシアムが動かす閉じた世界。そしてCBDCは国家が管理する“誰でも使える円”。

つまり、同じ「1円=1円」でも、誰が発行し、どこで使うかによって性格がまったく異なります。制度の硬さと自由度がきれいなグラデーションを描いているのです。

未来をつなぐリレー構造

この4つは競合ではなくリレーのように役割をつなぎます。JPYCが日常、Progmatが金融、DCJPYが産業、CBDCが国家を支える。円が生活から市場、企業、政府へとバトンを渡すことで、日本のデジタル通貨圏は多層的に広がっていきます。

どれか1つが勝つわけではなく、すべてが“円のデジタル化”を別々の角度から推し進めている。そう考えると、今の動きは単なる金融実験ではなく、日本全体の経済構造を静かに変える長距離リレーなのかもしれません。

投資家視点で見る円ステーブル ─ チャンスとリスクの境界線

普及の流れ──まず生活から、次に市場へ

最初に広がるのは、誰でも使えるJPYCです。数円の手数料で送金や支払いができる利便性は、電子マネー以上の体験をもたらします。コンビニやECサイトに導入が進めば、“日常の円”として定着するのは自然な流れです。

一方で、Progmat CoinやDCJPYは時間をかけて広がります。証券や商社などの法人ネットワークが整えば、数兆円単位の決済がデジタル化され、金融市場全体の回転速度が上がります。生活→企業→国家という順で、波が外側へ伝わっていく構図です。

リスク──制度と流動性のギャップ

リスクは大きく2つ。ひとつは制度の変化です。金融庁の規制強化やCBDC導入によって、民間ステーブルの立ち位置が変わる可能性があります。もうひとつは流動性の不足。現時点でJPYCの発行残高はわずか数十億円規模で、取引量が少ないため価格安定の裏付けが薄い面もあります。

投資家にとって重要なのは、この2つを「リスク」ではなく成長余地として見る視点です。制度が固まり、流動性が増えたとき、円ステーブルはようやく“通貨としての厚み”を持つことになります。

投資家の立ち位置──円を“守る資産”に変える

これまでの暗号資産市場はドル建てが中心でした。しかし、円ステーブルが広がれば、投資家は為替リスクを抑えながら円建てで利回りを取ることが可能になります。円が単なる保有資産ではなく、“運用できる通貨”へと進化するのです。

ドル一極の市場に対して、日本円が静かにもうひとつの選択肢を築く。これは投機ではなく、長期的な資産防衛の一形態です。いまはまだ小さな市場でも、数年後には「円で投資する」という常識が生まれているかもしれません。